自治医科大学 臨床薬理学部門・循環器内科学部門 教授

今井 靖 先生

心筋梗塞や狭心症などの冠動脈疾患は、動脈硬化が進行することで発症します。日本人の冠動脈疾患患者約15,000人を対象としたJ-CAD研究では高脂血症、糖尿病、高血圧をはじめ、肥満、喫煙、飲酒、家族歴といった危険因子を多くの患者さんが有していることが示されています。また多くの疫学研究から、これらの危険因子が1つよりも2つ、3つと重なるほど、心筋梗塞や脳梗塞などを発症するリスクが大きく高まることが知られます。

こうしたリスク評価において、健康診断や通常診療で行われる血液検査は重要な情報を含んでいます。一般の血液検査では、血算として赤血球数・白血球数・血小板数を確認し、生化学検査では栄養状態、肝機能、腎機能などを評価しています。たとえば、血清アルブミンは栄養状態を反映し、ASTやALTは肝臓の状態を示します。尿素窒素(BUN)やクレアチニンは体内の老廃物の排泄状況を示し、値が高い場合には腎機能低下が疑われます。

動脈硬化リスクの評価で特に重要なのは、脂質、糖代謝、腎機能、そして炎症の指標です。脂質では悪玉=LDLコレステロールが中心となります。健康診断で直接測定されていない場合でも、総コレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪から次の計算式で推定することができます。

LDLコレステロール(mg/dL)= 総コレステロール − HDLコレステロール − 中性脂肪÷5

これは一般に用いられている算式で、健康診断の結果を理解するための目安として使われます。

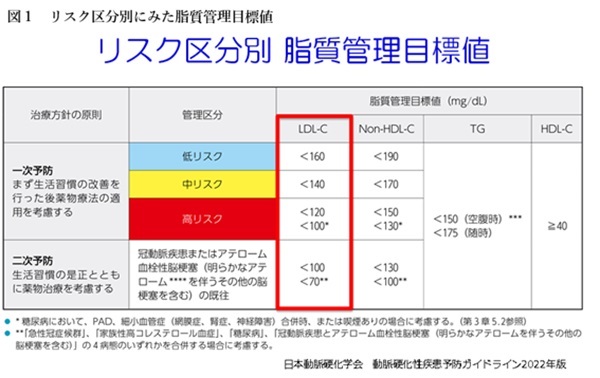

日本動脈硬化学会のガイドラインでは、リスク区分に応じたLDLコレステロールの管理目標値が示されており、一次予防か二次予防かによって目標は異なります(図1)。

糖代謝では、血糖値とHbA1cが評価の指標となります。食後またはブドウ糖負荷後2時間血糖値が200mg/dLを超える、空腹時血糖値が126mg/dL以上、あるいはHbA1cが6.5%以上の場合、糖尿病型と診断されます。治療ではHbA1cを7.0%未満に管理することが、合併症予防の目安とされています。

尿酸値も重要な指標です。血清尿酸値が7.0mg/dLを超えると高尿酸血症とされ、8〜9mg/dL以上では薬物療法が検討されます。治療目標は6mg/dL以下であり、生活習慣の影響も大きいとされています。

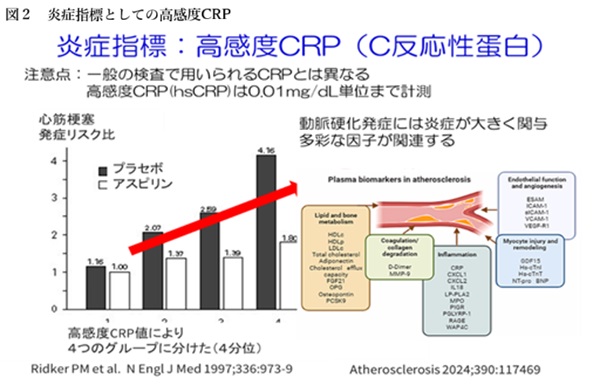

腎機能については、クレアチニン値から算出されるeGFRや尿蛋白の有無が、動脈硬化や心血管疾患リスクと関連します。さらに、炎症の指標である高感度CRPは、値が高いほど心筋梗塞の発症リスクが高いことが示されており、血管の炎症状態を反映する指標と考えられています(図2)。

近年は、一般検査に加えて追加・特殊検査も注目されています。リポ蛋白(a)[Lp(a)]は遺伝的に値が規定され、生涯ほぼ一定で、高値の場合には心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まります。酸化変性LDLコレステロール(MDA-LDL)やLOX-indexは、酸化したLDLとそれを血管壁に取り込む仕組みに着目した指標で、動脈硬化リスク評価の追加検査として研究・活用が進められています。

さらに、加齢に伴う遺伝子変異によるクローン造血(CHIP)も、動脈硬化との関連が報告されています。これは血液を分析することで把握できる指標で、現在は研究段階ですが、今後の臨床応用が期待されています。

血液検査は、単に「異常があるかどうか」を確認するためのものではありません。検査項目それぞれが示す意味を理解し動脈硬化リスクを多面的に把握することにより、食事・運動などの生活習慣の改善、また必要がある場合は医療機関を受診し適切な治療につないでいくことが動脈硬化の予防や進行抑制につながります。

(注)本内容は、2025年12月13日に開催されたSWC協議会第5回動脈硬化予防啓発分科会シンポジウム「動脈硬化予防に役立つ検査やアプリ」での講演内容をもとに作成しました。